우리가 제공하는 기록이 활용되는 곳을 쉽게 짐작하기 어렵다는 사실은 아카이브 일에 긴장을 줍니다. 땅과 건물 등 재산의 증빙과 그를 둘러싼 쟁송에, 연구 논문의 각주에, 방송사 자료화면에, 전시장 진열장 속의 자료로, 기록은 등장합니다. 같은 기록일지라도 다른 맥락속에서 상이한 장면과 풍경을 연출합니다. 한 장의 기록에 묻은 흔적은 활용 과정에서 사실을 그대로 드러내기도, 새로운 시각을 제안하기도 합니다. 원천자료의 활용은 아카이브의 손을 떠나 쓰임을 달리합니다. ‘남겨진’ 기록이 활용되는 것은 어쨌든 반가운 일입니다.

아카이브가 전시라는 매체로 드러나는 일이 이제는 낯설지 않습니다. 네임 태그가 부착된 ‘전시물’로서의 아카이브는 흔해졌고, 000 아카이브 컬렉션 자체가 주제가 되기도 합니다. 아카이브 전시가 아카이빙되어 전시 아카이브를 만들어내기도 합니다. 이 현상에 ‘뭐가 더 있을까’를 궁금해하고 궁리하는 것은 자연스럽게 따라오는 고민입니다. 아카이브와 전시, 전시와 아카이브가 앞뒤를 바꾸며 결합한 여러 종류의 콘텐츠를 탐독, 취재, 관람했는데 <프라미스파크 서울>이 준 자극은 새로웠습니다.

운 좋게도 <프라미스파크 서울>전시의 작가와 큐레이터를 만나 전시를 안내받고 대화를 나눴습니다. 짧은 리뷰를 남겨봅니다.

윤원화는 <1002번째 밤: 2010년대 서울의 미술들>에서 ‘생산적 출구로서의 아카이브’를 제안한 적이 있습니다. 그 멋진 말을 한동안 손에 쥐고 공글리다가 <프라미스파크 서울> 전에서 번쩍, 하는 느낌과 함께 그 의미를 움켜쥐었습니다. 오독일수도 있겠지요. 뭐 어떻습니까. 감상을 통한 순간의 깨달음은 관람자의 자유인데요.

<프라미스파크 서울>전시는 용산을 가로지르며 아카이브와 각종 자료를 활용해서 도시와 공원의 핵심과 주변, 경계를 살핍니다. 1)도시조감도, 지도, 항공사진, 아틀라스로 부터 시작하여 2)지층, 카펫, 패턴, 직조를 거쳐 3)협약, 계획, 유토피아, 마스터플랜을 지나 4)지지, 균형, 아카이브, 문지기에 이르고 5)문, 정원, 헤테로토피아, 기억의 상관물에 당도합니다. 저 키워드들은 용산기지 또는 공원과 느슨하게 결합하며 각각의 챕터를 구성합니다. 나열된 키워드마다 아카이브와 자료, 그것을 해석하고 가공한 새로운 창작물과 서사를 갖추고 있습니다.

서울역사박물관, 국가기록원, 미국 국립문서기록관리청(NARA), 대통령기록관, 서울기록원, 서울시 도시계획국 등이 제공한 기록은 ‘충돌, 확장, 경합, 촉발하는 장소로서 경계’를 향해 이합집산하고 합종연횡합니다.

1927년에 만들어진 1:7500 축적의 용산시가도가 품고 있는 비밀스런 장소의 내막을 짐작하는가 하면, 도시조감도와 항공 사진에 드러난 건조한 숫자와 표기의 이력을 추적하기도 합니다. “아카이브에 좌초해 있는 진실의 작은 조각”(아를레트 파르주, 아카이브 취향)들은 챕터 안에서, 챕터를 이어가며 새어 나옵니다. 습관처럼 직관적으로 아카이브를 읽으려 했지만 쉽지는 않았습니다. 다만 아카이브 오브젝트가 이루는 맥락과 서사를 더듬어보았습니다.

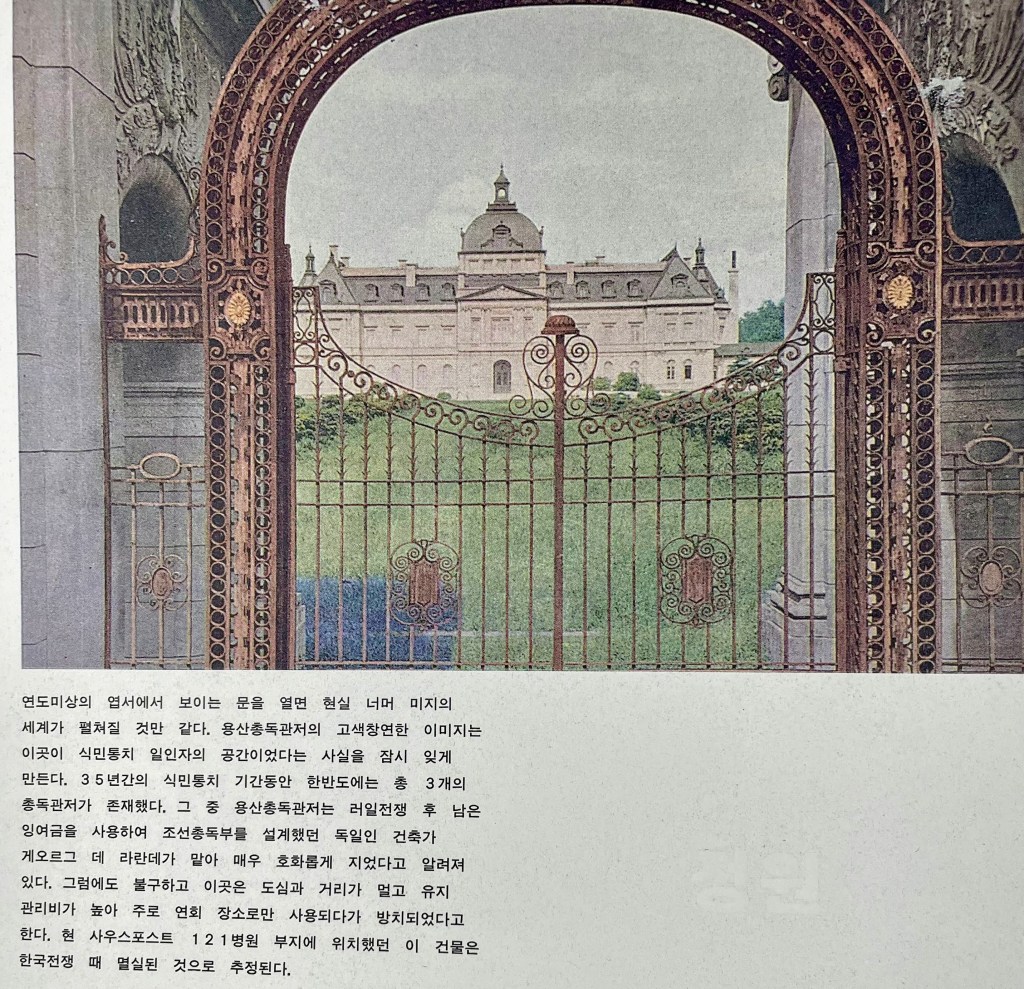

<용산총독관저 정원 설계도>, 1910~1930년대, 국가기록원 소장

용산기지 또는 공원은 흥미로운 다층의 역사를 갖고 있습니다. 1910~1930년대에 만들어진 것으로 추정되는 설계도에 등장하는 용산총독관저는 독일인 건축가가 러일전쟁의 잉여금을 갖고 지었습니다. 흡사 영화 <그랜드 부다페스트 호텔>의 미장센 같습니다. 일본이 떠난 자리에 미군은 사우스포스트 121병원을 짓고, 1980년대 후반부터는 기지 이전을, 1990년대에 용산은 가족공원으로 변모합니다. 실을 얽어 천을 만들어 직조하듯 용산은 중첩의 역사를 드러냅니다.

한편 중층의 역사를 해석하여 창작하는 방식으로 작가는 카펫이라는 미디엄을 빌려옵니다. 방직기로 직접 직조한 카펫을, 컴퓨터 랜덤 알고리즘으로 패턴을 만들어낸 드로잉인 ‘디지털 카펫’도 전시장에서 확인할 수 있습니다.

아카이브가 이렇게 쓰일 줄은 몰랐습니다. 연대기를 따라 정돈된 아카이브가 쇼케이스에 단정하게 자리잡은 장면을 상상했는데 틀렸습니다. 챕터 1에서 시작한 지도, 문서, 설계도와 2진수가 점증하며 이루어내는 패턴은 문경원 작가와 정다영 큐레이터의 대화에서처럼 “모든 예술 작업에 근거나 설명이 필요한 것은 아니”기 때문에 그 자체로 온전한 직조weaving의 결과물입니다. 이런 작업이 “새로운 기술과 건축을 중재하며 여러 종류의 예술적 실천에 새로운 가능성을 열”어주겠지요.

공원은 비어 있기도, 때로는 북적거리기도 하는 곳입니다. 용산공원은 서울의 공원 중 그런 의미를 가장 극적으로 드러낸 곳이 아닐까요. 근현대의 용산을 지나간 정원, 관저, 기숙학교, 병원, 병영과 감옥이 이루어내는 헤테로토피아(미셸 푸코)의 풍경을 즐겨보시기 바랍니다.

<프라미스파크 서울>전은 서울도시건축비엔날레에 참여한 전시이며, 서울도시건축전시관에서 10월 31일까지 관람할 수 있습니다.

문경원 작가와 정다영 큐레이터의 대화도 읽어보실 수 있습니다.

https://docs.google.com/document/d/105NijZLOUl4BB127nuXiuAGZcGWLEeRcP4RgEFVzDLY/edit?usp=sharing